1. 원산지와 사육의 기원

1.1. 소의 가축화 배경

소는 가축 중에서도 특수한 지위를 차지하고 있다. 그것은 소유자로부터 숭배, 사랑, 경외를 받았다는 점이다. 소에 대한 이와 같은 특별한 취급은 원시적인 소의 숭배정신으로부터 오는 것으로, 그 시작은 힘을 과시하던 야생우를 도살하는 행위로 사람이 동물을 신성화하는 정신을 불러일으켜, 서로 투쟁을 줄이는 효과가 되었다. 이와 같은 많은 의식에 있어서, 소는 명예 있는 특별한 지위가 주어지게 되었다. 지금도 여전히 세계 여러 지역에서 다양한 의식을 통해 소가 특별한 취급을 받는 모습을 볼 수 있다(徐鈞, 1996).

힌두교에서는 소가 신성시되어, 죽여서도 안되고 먹어서도 안된다. 동일도의 구릉지대와 그 인근에서 살고 있는 사람들은 생식하고 있는 다양한 소를 신격화해, 신적으로 존경하고 있다(Simons, 1968).

한편, 농업문화가 발전되는 과정에서 음력이라는 개념이 생기기 시작했다. 달이 작아지는 것은 병적인 것으로 원기를 불어 다시 만월의 달로 돌아가는 성과를 높이기 위해 소중한 모양의 뿔을 가진 원우가 희생물이 되었다. 동아프리카에서는 소를 가자 주인의 신분을 소유하고 있는 물질로 간주된 듯 그들의 경제적인 기반만은 아니었다. 소무의상(償)에는 돼지를 보태면서 오랫동안 소가 의식을 지탱하는 데 중요하게 이용되었다. 초기 크레타섬에서는 수소의 활약이 건강함을 보이는 징표였으며, 남유럽, 특히 스페인에서의 수소는 투기장의 대중 예에서 전례에 드리는 제물이다.

이와 같이 일반적으로 세계의 여러 장소에서 소는 사람에게 매우 중요한 가축이다(徐鈞, 1996).

1.2. 소의 가축화 과정

현재 가축으로 사육되고 있는 소는 농경과 더불어 인류의 정주와 함께 가축화되었다고 알려져 있다. 소가 처음으로 가축화되었다고 알려진 연대의 해석에 대해서 이견이 있지만, 약 7,000년 이전이라고 할 수 있다. 가장 빠르게 가축화된 곳은 농경문화의 발상지로 알려진 메소포타미아 지방으로, 현재의 이라크, 시리아, 이란 등의 서아시아 지방이었다. 이 지역의 고대 촌락, 도시 유적에서 많은 소의 뼈가 발견되었고, 이란 고원의 지방 아노 유적은 가축화된 소의 뼈가 다른 가축의 뼈와 함께 발굴되어 유명해지기도 하였다(전국한우연구회, 2005).

유럽보다 먼저 아시아 각지에 소가 있었으며, 이집트도 가축화된 소를 가지고 있었던 것으로, 이 소는 메소포타미아로 전해져 인도의 인더스강 유역 번창한 문명에서 나타난 것과 같은 경로로 추정되고 있다.

🐄 의의 및 해석

- 이 벽화는 고대 이집트가 조직적인 축산과 수의학 지식을 갖고 있었다는 귀중한 증거임.

- 기원전 4천 년경부터 우유 생산, 번식, 질병 치료, 거세, 출산 보조 등 현재와 비슷한 축산 기술이 존재했음을 보여줌.

- 특히, 소는 농업, 젖, 고기, 노동 등 다양한 방면에서 매우 중요한 자원이었음을 시사함.

중국 문명에서는 기원전 1,800년쯤의 신석기 시대에 가축화된 소가 출현하고 있는데, 연대적으로 보아 메소포타미아보다 상당히 늦은 것으로 알려져 있다.

우리나라에서도 기원전 1세기 것으로 추정되는 김해 패총에서 소의 두개골이 발견됨으로써 2,000년 전에 한반도에서 소의 사육이 이루어지고 있었음을 알 수 있게 되었다(강만희, 1970).

고대의 모든 농경문명은 소를 가축으로 가지고 있었으며, 이를 이용하여 비약적인 식량 증산을 실현시켰다. 따라서 소의 가축화는 인류의 발달과 아주 밀접하게 관련되어 있음을 알 수 있다.

유럽에서의 소의 가축화는 스위스의 고대인이 가장 오래되었으며, 기원전 2,800년쯤이라고 알려져 있다.

2. 소의 조상과 이동경로

2.1. 소의 기원 및 이동

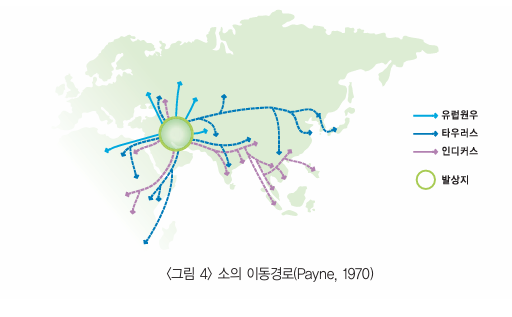

일반적으로 소는 야생에서 자라온 야우를 가축화한 것의 자손으로, 유럽원우(Bos primigenius)의 후손으로 알려져 있으며, 현재 우리가 일반적으로 부르는 소인 보스 토러스(Bos taurus: 영국 및 유럽 원산지, 한우, 연변황우, 일본화우)와 어깨 부위에 견봉이 있는 인도원우(Bos namadicus)의 후손인 보스 인디커스(Bos indicus: 아시아, 아프리카 제부)로 분류된다.

이 외에도 버팔로, 반텐, 가얄, 구아, 바이손, 야크 등이 있다.

이 그림은 소의 두 가지 주요 계통을 나타낸 것입니다: 토러스종(왼쪽)과 건봉우(오른쪽)입니다. 각각의 특징을 아래와 같이 설명할 수 있습니다.

🐂 토러스종 (Bos taurus) – 그림의 왼쪽

- 기원: 주로 유럽과 서아시아 지역에서 발생

- 외형적 특징:

- 뿔이 옆으로 뻗어 있음

- 어깨나 등에 혹이 없음

- 근육질이며, 체형이 다부짐

- 대표 품종:

- 한우, 앵거스, 홀스타인, 시멘탈 등

- 용도: 육용 및 착유형(젖소 포함)

- 기후 적응: 온대기후에 잘 적응

🐃 건봉우 (Bos indicus) – 그림의 오른쪽

- 기원: 인도, 동남아 등 열대 지방에서 발생

- 외형적 특징:

- 어깨 위쪽에 큰 혹(혹소)이 있음

- 귀가 길고 아래로 처져 있음

- 체형이 가늘고 마른 편

- 대표 품종:

- 브라마, 넬로어, 지부(Zebu) 등

- 용도: 주로 노동(작업용), 더운 기후에 강함

- 기후 적응: 고온 다습한 열대 지역에 적응

🔍 그림의 의미

- 이 그림은 소의 진화적 계통 또는 지역별 적응 진화를 이해하는 데 도움을 줍니다.

- 한우는 토러스종에 속하며, 브라마 등은 건봉우 계열입니다.

- 특히 건봉우는 혹이 있다는 것이 가장 큰 외형적 차이로 쉽게 구분할 수 있습니다.

이 그림은 **소과(牛科) Bos속(屬)**에 속하는 반추류의 주요 종류를 계통적으로 정리한 도식입니다. 'Bos'는 소속 동물의 속(genus) 이름으로, 이 속에 포함된 다양한 반추류들이 세계 각지에서 가축화 또는 야생 상태로 존재합니다. 아래에 각 분류를 설명해줄게:

🔍 그림 3 설명: 소과(Bovidae) Bos속 반추류의 종류

1. Bos taurus / Bos indicus

- Bos taurus: 유럽계 소, 예: 한우, 앵거스, 홀스타인

- Bos indicus: 인도계 혹소(건봉우), 예: 브라마

👉 전 세계적으로 가장 널리 사육되는 가축 소들이 이 범주에 속함.

2. Guar / Gayal / Banteng

- Guar (가우르): 아시아 남부의 큰 야생 소

- Gayal (가얄): 가우르의 반가축화 형태, 주로 동남아시아에 분포

- Banteng (반텡): 동남아 지역(인도네시아, 미얀마 등)의 야생 소

👉 이들은 주로 야생 또는 반가축화된 소, 일부는 지역사회에서 활용

3. Buffalo (아프리카, 인도)

- Water Buffalo (물소): 인도, 동남아시아 등에서 농경과 착유용

- Cape Buffalo (케이프 버팔로): 아프리카의 야생 소

👉 ‘소’와 닮았지만 다른 계통의 반추류, 특히 물소는 인도와 아시아에서 매우 중요한 가축

4. Yak / Bison (유럽, 미국)

- Yak (야크): 히말라야 지역의 고산지대 가축

- Bison (들소): 유럽들소와 아메리카들소로 나뉘며, 과거 미국 대초원에서 대규모로 서식

👉 고산 혹은 대평원 지역에서 적응해온 대형 반추류

🧠 정리하자면

- 이 계통도는 ‘소’처럼 보이지만 다양한 기원과 용도, 지역 분포를 가진 반추류들을 구분한 것

- 실제 축산업에서는 Bos taurus와 Bos indicus가 중심

- 나머지 종들은 지역 특수성에 따라 농경, 착유, 고기, 노동용 또는 야생보존용으로 사용됨

유럽원우는 아리안 민족의 이동에 따라서 북구의 러시아에서 스칸디나비아에까지 이어져, 독일, 폴란드, 네덜란드 등의 지방에 확대되어 현재의 북구 저지종의 선조가 되었으며, 러시아 남부로 진출한 소는 발칸에서 그리스, 북이탈리아로 확대되었고 그 결과 현재의 품종으로는 홀스타인 이하 여러 품종의 기초가 되었다고 생각된다.

영국은 앵글로 민족이 덴마크를 침입했을 때 구아(Guar)를 들여왔다고 추정하고 있다.

이 유럽원우가 한반도에 들어온 것은 시베리아를 거쳐 몽골과 만주 지역을 거쳐 들어온 것으로 추정되며, 일본으로 흘러 들어가게 된 것으로 보인다.

다른 하나는 지중해를 거쳐 실크로드를 통하여 유입되었을 것으로 보이나, 인도와 중국 등을 거치며 남방의 제부 계통과 혼혈되어 유입된 것으로 추정되며, 최근의 연구에서 제부보다는 유럽계 원우의 영향을 크게 받은 것이라고 밝혀졌다.

🗺️ 그림 4: 소의 이동경로 (Payne, 1970)

이 그림은 소(Bos)의 가축화 기원과 전 세계로의 이동 경로를 보여주는 계통 지도야.

주요 포인트는 소의 발상지, 그리고 그로부터 퍼져나간 세 가지 주요 계통:

유럽형우, 타우루스, **인디커스(건봉우)**의 확산 경로를 보여주는 거야.

✅ 핵심 구성 요소

🟢 발상지 (중앙 초록 원)

- 메소포타미아, 터키-이란 일대 (오늘날의 중동 지역)

- 소가 최초로 가축화된 지역 (약 기원전 8,000년경)

🔵 1. 유럽형우 (파란색 점선)

- Bos taurus 중 유럽 방면으로 퍼져나간 계열

- 발상지에서 서유럽, 북유럽, 지중해로 전파

- 앵거스, 홀스타인, 시멘탈 등 서양 소 품종의 조상

- 한반도와는 직접적 관련이 적음

🔵 2. 타우루스 (파란색 실선)

- 역시 Bos taurus 계열이지만,

- 중앙아시아 → 중국 북부 → 한반도로 이어지는 동방형 타우루스 전파 경로

- 이 경로를 통해 한우의 조상이 한반도에 유입됨

- ▶️ 즉, 한우는 ‘타우루스’ 계열 소

🟣 3. 인디커스 (보라색 실선)

- Bos indicus, 일명 건봉우/혹소(Zebu)

- 인도 아대륙에서 분화됨

- 등에 혹이 있고, 더운 지역(열대)에 적응

- 인도 → 동남아 → 중국 남부 → 아프리카 동부로 퍼짐

- ▶️ 한우와는 계통이 다름 (건봉우는 혹이 있음, 한우는 없음)

2.2. 동아시아 소의 이동경로

소의 호칭을 통해 2가지 도래경로설이 알려져 있다.

하나는 “우”음을 썼다는 설로, 한자어로 소는 牛를 쓴다. 일본에서도 “우”라 부르는 곳도 있고, 몽골에서는 소를 “우케르”라 하며, 그 서쪽의 터키에서는 “우케츠”라 부른다. 메소포타미아 지방에서 가축화된 유럽원우를 “우르”라 부르고, 고대 오리엔트 왕조명 카르디아인의 주도 이름이기도 하다.

또 하나는 남방에서 북상한 설로, 태국에서 물소를 “붸”라 부르고, 중국 윈난성이나 쓰촨성에 사는 로로족은 “베”라 부른다. 일본에서 송아지를 “베코”라 부르는 것이 전 지역에서인데, 베, 베베, 뻬치, 베베노코, 비비 등 ‘베음’ 또는 **‘비음’**을 사용한 방언은 긴키 지방 서쪽에 한정되어, 소가 중국 남부에서 북상 도래했다는 것을 알려준다.

일본소의 선조는 서아시아에 분포된 유럽원우가 가축화되어, 대륙 중앙부 중국 북부, 한반도를 거쳐 서일본에 도래해 정주 농경민족의 가축으로서 사양 분포를 크게 분화시켰다고 생각된다.

이것은 현재 남아있는 재래종(견도우, 구치노시마우)의 혈액형이나 단백, 효소형의 유전자 구성이 대만이나 동남아시아계의 소 집단보다 유럽계 소 품종의 DNA와 많이 유사하다는 점에서 알 수 있다.

3. 세계의 소 품종

소의 분류는 소의 기원을 추적하거나 품종 개량을 위한 계획 등을 수행하는 데 많은 도움을 줄 수 있다. 소는 동물분류학상 **척추동물문(Vertebrate), 포유강(Mammalia), 우제목(Artiodactyla), 반추류(Ruminantia), 우과(Bovinae), 우속(Bos)**에 속한다.

소의 분류는 대체로 서식 지역에 따른 지리학적 분류, 두개골의 형태에 의한 두골학적 분류, 그리고 사용 목적에 따른 용도에 의한 분류 등으로 크게 나눌 수 있다.

3.1. 지리학적 분류

지리학적 분류는 소를 서식하는 지역에 따라서 분류하는 방법으로서, 다음과 같이 6개 지역의 소로 분류한다.

(1)유럽의 소

원산지가 유럽으로, 이곳에서 개량된 젖소와 육우를 말한다.

(2)동아시아의 소

동남아시아인 중국, 한국, 일본에서 농용우로 사육되어 온 소를 말한다.

(3)남아시아의 소

반뎅(Bandang), 가얄(Gayal) 및 견봉우인 인도 지역에서 사육되는 제부(Zebu) 등의 소를 말한다.

(4) 습윤지대의 소

동남아 일대에서 사육되고 있는 물소들을 말한다.

(5) 건조 고랭지의 소

인도의 북부에서 중앙아시아까지와 중국 서부의 고지에서 사육되고 있는 **야크(Yak)**가 대표적인 소이다.

(6) 야생우

미국과 중부 유럽에서 야생하는 **바이손(Bison)**을 말한다.

3.2. 두골학적 분류

두골학적 분류는 소의 두골과 형태에 따라 분류하는 방법으로, 주로 두개골의 크기와 모양, 턱의 크기에 따라서 분류된다.

- 유원우 (Bos taurus primigenius)

원우의 두개골과 유사한 홀스타인종, 에어셔종, 쇼트혼종, 겔로웨이종, 애버딘앵거스종, 레드폴종, 독일 벨티드종, 노르망디종 등이 이에 속한다. - 장액우 (Bos taurus brachyderus)

두골의 형태가 긴 브라운스위스종, 저지종, 건지종 및 영국의 재래종이 장액우에 속한다. - 대액우 (Bos taurus frontosus)

두개골의 형태가 큰 심멘탈종, 스웨덴의 재래종 등이 대액우에 속한다. - 단두우 (Bos taurus brachycephalus)

독일 남부, 알프스 지방 및 북이탈리아 지방 소로 데본종이나 헤어포드종이 이에 속한다.

4. 한국의 소

4.1. 한우의 정의

한우(Korean native cattle: Hanwoo)는 얼굴이 긴 장액우로서 인도 견봉우 계통에 속하고, 원우와의 교잡에서 생성된 종으로 추정되며, 한반도에서 기원전 2000년경 전부터 농경 및 운반 등의 역용으로 사육해오던 재래종 소이다(한우, 1999).

우리나라에서 한우라는 명칭을 사용하게 된 시기는 정확하게 밝혀지지 않았지만 대략 광복 이후부터 사용되기 시작한 것으로 추정된다. (한우는 한국소의 줄임 말이다. 해방이후 1949년에도 신문 등장하지만 1902년 대한제국시대에도 횡성 신문에 한우수출에 관한 보다가 나온다. 한우는 대한제국소의 줄임말로 시작했다고 봐야 한다. 한우의 진정한 역사를 이야기할 때 중요한 건 우리가 언제부터 한우를 한우라고 부르기 시작했는가 하는 거다. )

일제강점기 우리의 소를 조선우라 하고, 일본의 화우와 구별하였다.

우리 민족이 한반도에 정착하면서부터 농경문화를 발전시켜왔다. 이런 농경문화의 발달은 인간의 힘과 아울러 가축의 힘을 필요로 하게 되었다. 농경에 알맞게 힘이 세고 잘 순응하는 한우는 이러한 농경문화에 인간의 힘을 대체하는 중요한 수단이 되었다.

고대에는 제사의 희생물로서, 또는 식용으로서, 농경시대에는 농사에 적합한 역우로서, 일제강점기 하에는 역용우로서의 역할은 물론 일본 사람에게 필요한 양질의 고기와 뛰어난 군수물자의 원료를 제공하기도 하면서, 그 시대에 적응하는 빼어난 적응력을 보여준 우리 민족과 더불어 애환을 같이해온 문화적, 역사적 산물이다.

이러한 한우가 또 하나의 시대적 변천인 농산물의 국제화·교류에 따라 이에 걸맞은 한우로서의 변신이 요구되고 있다. 한우는 우리가 가지고 있는 고유 가축의 하나로 개량하고 스스로 발전시켜 나가야 할 산업이다. 이러한 시점에서 한우의 역사를 통하여 수천 년 동안 우리 민족과 더불어 살아온 한우의 우수성을 재조명하고, 그 우수성을 새로운 시대의 국제경쟁력에 알맞은 한우로 계승·발전시킬 수 없는가를 깊이 검토해 볼 필요가 있다.

4.2. 한우의 기원과 사육

현재 우리가 사육하고 있는 한우는 Bos primigenius에서 유래된 Bos taurus가 중국 북부 지역을 통하여 만주로 유입된 것으로 추정되며, 일부는 인도를 거쳐 중국 남부로 이동된 Bos indicus와 혼혈되었을 것으로 추정되고 있다. 한우가 중국 황우, 연변우 및 일본 갈모화우와 매우 유사하다는 혈청학적 연구 결과가 이를 뒷받침하고 있다.

고대 우리 선조들이 한우를 사육하게 된 동기는 고대에 제사의 희생물로서 또는 식용으로, 농경시대에는 일소로서, 현재는 식용으로 변화되어 왔으나, 서구 사람들은 실용적인 면에 목적을 둔 데 비해 우리는 인간적인 면에서 시작되었다. 이와 같은 애축사상에 대한 예로서 농가의 우사가 취사시설과 개방적으로 연결되어 있다는 사실로도 입증되고 있다.

한우가 우리 역사상에 기록된 것은 삼한시대 써레 등 농기구를 제작해 사용한 기록, 김해패총에서 발견된 소의 두개골, 『삼국지』 동이전에 우가, 마가, 제가 등의 가축명을 딴 관직의 이름으로 보아 수천 년 전부터 사육된 것으로 추정된다.

또한 소를 이용한 농사법을 장려하거나, 소의 도살을 금지하면서 두수에 신경을 썼다는 것은 그만큼 농사에 활용하기 위해서라고 판단된다.

신라시대 당나라와의 교역에서 우황 품목이 들어있다는 것에서도 활발한 사육을 알 수 있으며, 고려시대에는 구체적인 사양방법까지 제시하기에 이르렀다.

조선시대에는 퇴비의 중요성과 개량·증식을 권장하거나, 암소 감정법, 역용우 감정법 및 소의 질병 등을 기술한 서적이 만들어졌다. 특히 역용우 감정법에서는 “입은 방정하고 커야만 잘 먹고, 이는 희고 뿔은 앞으로 향한 것이 좋다” 등의 내용도 있으며, 1906년 수원에 권업모범장이 설치되어 근대적 축산기술이 도입되고 한우 개량사업이 시작되게 되었다.

20세기 이후 한우시책에 대해 간단히 서술하면, 일제강점기에 종축장을 설치하여 한우에 대한 모든 실험을 수행하고, 종모우와 종빈우에 대한 혈통 보존 등에 관한 명시 및 생산 장려를 위한 기술원도 설치하게 되었다. 그러나 무엇보다도 우수한 유전자를 가진 한우의 유출이 심했던 시기라 할 수 있다.

광복 이후 한국전쟁을 통해 한우의 두수는 39만여 두까지 줄어들어 농용으로 사용하기에도 부족하게 되었다. 따라서 두수를 늘리기 위한 각종 제도가 만들어져 1959년 말에는 102만 두까지 증가하게 되었다.

1960년대에 이르러 한우 개량 방향이 설정되고, 한우경진대회, 인공수정소 설치, 가축보호법 및 한국종축개량협회의 설립(1969)이 이루어지게 되었다.

1970년대 후반기에 한우 개량에 대한 방향이 순종개량과 샤로레와의 교잡을 통한 신품종 작출 사업이 병행되어 실시되게 되었다. 1979년에 8개 도에 8개소의 한우 순수계통 번식단지와 강화도에 한우-샤로레 교잡육성단지가 설치되었다.

1980년대에 이르러 후대검정사업이 시작되었고, 축산진흥대회에서 선발된 종모우를 축협중앙회 한우개량사업소에서 매입하여 후보종모우 및 보증종모우로 선발·이용하였다. 아울러 전국에 한우개량단지가 64개소로 확대되었다.

1990년대에 이르러 UR의 타결과 소비자들의 질적인 요구가 높아지면서 육류등급제(1992 시행)를 시행하게 되었다. 따라서 한우경영인들도 육질 개선을 위한 사양관리 방법에 대해 많은 관심을 갖게 되었으며, 전국적으로 대학 내에 농업최고경영자과정이 생기면서 한우경영인들의 최신 사육기술에 대한 전문인 교육을 받게 되었다. 지역별로 먹인 사료를 칭하는 브랜드가 군소적으로 나타나기 시작했다. 한우개량단지도 250개소로 확대되었다. 현장 후대검정, 송아지 안정제, 다산우 장려금 제도 등의 도입과 초음파 육질 진단기법 및 DNA Marker에 의한 최신 개량기술이 도입되었다.

2000년대 들어 구제역 및 광우병의 발생으로 인한 쇠고기에 대한 소비자들의 불안 심리와 생우 수입이 전면적으로 시행되면서 한우산업은 국제화에 새롭게 직면하게 되었다. 정부는 새로운 한우종합발전계획을 수립하고 품질의 균일화를 위한 브랜드화를 적극적으로 추진함으로써 전국의 대다수 지자체가 이에 참여하면서 한우의 품질은 지속적으로 개선되게 되었다.

무엇보다도 한우산업이 지속적으로 발전하기 위해서는 국내 소비자들의 욕구가 끊이지 않아야 되는데, 이를 해결해 줄 이력추적제가 사육 단계뿐 아니라 유통 단계에서도 전면 시행됨으로써(2009년 6월) 소비자들에게 확신을 주게 되었다.

한미 FTA 협상 과정에서 우려했던 많은 문제는 이러한 제도의 시행으로 우려했던 만큼의 대란은 일어나지 않은 채로 안정되고 있는 것으로 볼 수 있다.

지역별로 산학관연의 유기적인 클러스터 협의체가 구성되면서 다양한 컨설팅과 현장 애로를 해결하며 보다 발전된 한우산업을 이루어가고 있는데, 한우 경영인의 자발적인 노력도 더욱 필요한 시점이라 할 수 있다.

4.3. 한우는 어떻게 외국에서 뿌리를 내렸는가?

1879년경 일본 구마모토 아소 지역을 중심으로 농경에 적합한 한우를 고치 지역의 이모작에 활용하기 위해 도입하기 시작했다. 한우 계통의 소는 성질이 온순하고 동작이 기민하며 더위, 조사료에 잘 적응하였고, 역용우로서 재래소에 우위를 보임으로써 고치현의 이모작 농가에서 경쟁적으로 사육되어 왔다.

1896년에는 고치시의 소 상인들이 경상북도 울산 시장에서 31두를 직접 수입함에 따라 각지에 한우 순수 번식이 이루어졌고, 특히 1910년 한일합방 이후 한우의 직접 수입이 급증했다고 보고되었다(和牛地方特定品種).

일본 고치현의 특산우로서 모색(검은 눈, 검은 코)이 귀여울 뿐 아니라 온순하고 발육이 좋은 소, **토사갈모화우(土佐褐毛和牛)**는 지방 특정 품종 중에서도 특이적인 존재이다.

그 후 체형 개선을 꾀할 목적으로 심멘탈종이나 구마모토산의 갈모화우와의 교배를 시도하였다. 그러나 좋은 결과를 얻지 못해 단기간의 교배로 끝났고, 이후 한우에 의한 순수번식에 따른 선발·도태를 반복하여 1944년에 이르러 ‘갈모화우’로서 인정되었다.

같은 갈모화종인 구마모토계와는 모색에 있어서 특징이 다르고, 고치현에 있어서는 갈색의 체모에 대해 눈 주위, 코, 발굽에 검은 특징이 보였고, 두 가지 색을 가진 것이 일반적이다.

토사갈모화우종에 대해서는 『화우 지방 특정 품종 – 갈모화우, 일본 단각종, 무각화종』이라는 단행본에서 자세히 설명하고 있다(和牛地方特定品種).

고치현의 육용우 사육 두수는 6,339두로 전국에서 40위로 매우 작은 규모인데, 갈모화우 2,915두(전년 대비 7% 감소)로 육용우 사양 두수의 약 과반수를 차지하고 있다. 그러나 최근 현저하게 감소하고 있는 것으로 알려지고 있다.

참

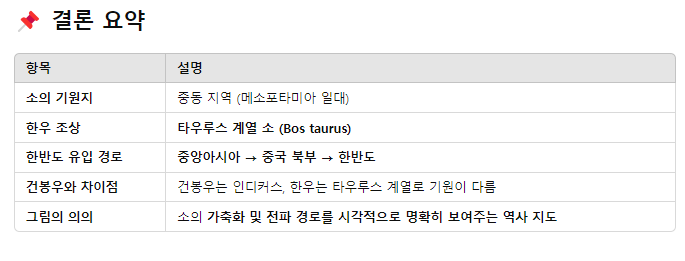

일본의 **와규(和牛)**는 다음과 같은 4가지 주요 품종으로 분류됩니다:

- 흑모화종(黑毛和種, Kuroge Washu)

- 갈모화종(褐毛和種, Akage Washu)

- 일본단각종(日本短角種, Nihon Tankaku-shu)

- 무각화종(無角和種, Mukaku Washu)

각 품종별 사육 두수와 특징을 아래에 정리하겠습니다.

1. 흑모화종 (Kuroge Washu)

- 사육 두수: 약 173만 두로, 전체 와규의 **98%**를 차지합니다.

- 특징: 근내 지방 함량이 높아 마블링이 우수하며, 부드러운 육질로 유명합니다. 일본 내 고급 소고기 브랜드(예: 고베규, 마쓰자카규 등)의 대부분이 이 품종에 속합니다.

2. 갈모화종 (Akage Washu)

- 사육 두수: 약 2만 3천 두가 사육되고 있습니다.

- 주요 사육 지역: 고치현, 구마모토현 등

- 특징: 지방 함량이 비교적 낮아 담백한 맛이 특징이며, 붉은 털을 가지고 있습니다.

3. 일본단각종 (Nihon Tankaku-shu)

- 사육 두수: 약 7천 두가 사육되고 있습니다.

- 주요 사육 지역: 홋카이도 및 일본 동북부 지역

- 특징: 추운 기후에 적응한 품종으로, 근육질 체형과 강인한 체력을 가지고 있습니다.

4. 무각화종 (Mukaku Washu)

- 사육 두수: 약 200 두 정도로, 가장 희귀한 품종입니다.

- 주요 사육 지역: 야마구치현 등

- 특징: 뿔이 없는 것이 특징이며, 사육 두수가 적어 희귀하게 취급됩니다.

참고: 사육 두수와 관련된 데이터는 2022년 기준이며, 지역별 사육 규모는 변동될 수 있습니다. 또한, 흑모화종은 일본 와규의 대부분을 차지하며, 고급 소고기 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.

흑모화종이 제주도 흑우랑 연관이 있다는 근거를 찾을 수 없다. 갈모화종은 분명 개량 과정에서 한우를 이용하였으나 전국의 사육두수가 고작 1.3%다.

한우는 오직 한반도에서만 사육되고 있다고 봐야 한다.

출처 목차&간지 1~10

'소와 소고기 이야기' 카테고리의 다른 글

| 조선의 농우 품앗이와 우시장, 공동목장 (0) | 2025.03.24 |

|---|---|

| 농업에서 목축업으로의 전환, 전쟁과 소고기 그리고 목장 (0) | 2025.03.23 |

| 와규의 기초 지식 (0) | 2025.03.05 |

| 와규에 대항? 한국, '한우' 수출에 집착하지만 '딱딱하고 맛없다' 게다가 일본 수입은 구제역 여파로 (1) | 2025.03.05 |

| 불고기의 역사와 와규에 대해 (0) | 2025.02.08 |