「工場式畜産の発展」(공장식 축산의 발전) 육용우

浅野幸治(아사노 코우지)

서론 1

본고에서는 공장식 축산의 발전에 대해 서술한다. 다만, 공장식 축산의 발전이라고 해도 세계적인 발전이나 미국 내 발전이 아니라, 일본 내 발전에 대해 다룬다.

그렇다면, 과거의 역사적 사실을 추적하는 것에 어떤 의미가 있을까? 그 목적은 다음과 같다. 동물 권리를 둘러싼 논의에서, 종종 인간이 현재처럼 동물의 고기를 먹는 것이 영원불변의 당연한 사실인 것처럼 말해진다. 그러나 그것은 신화에 불과하다. 사실이 아니기 때문이다. 실제로 현재의 공장식 축산은 매우 최근에 형성된 역사적 구조물에 불과하다. 이 사실을 근거로 지적하면, 우리가 (거의) 고기를 먹지 않는 것도 충분히 가능하다는 것이 명확해질 것이다.

제1절 육용우

일본에서 공장식 축산이 발전한 것은 태평양전쟁 이후이다. 그 발전 양상을 보는 가장 단순한 방법은 사육 두수가 어떻게 증가했는지를 확인하는 것이다. 이때 비교의 시작점은 1950년이다. 왜냐하면 종전 직후에는 전쟁의 영향으로 축산물 생산이 크게 감소했기 때문이다. 그 감소했던 축산업이 대체로 전전 수준을 회복한 것이 1950년경이다.

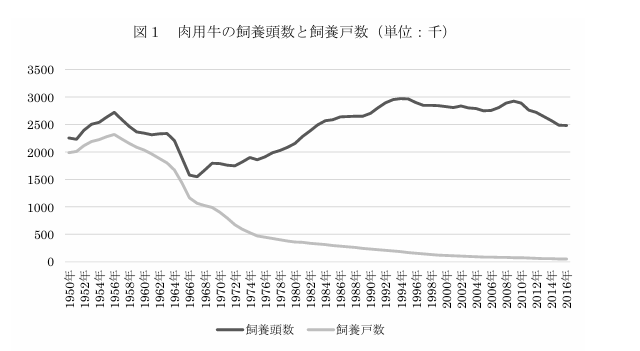

이제 구체적인 수치를 살펴보자. 1950년에 육용우 사육 두수는 225만 2천 두였다. 그것이 1994년에는 297만 1천 두로, 전후 최고 두수에 도달했다. 이후 2010년까지는 이 높은 수준을 유지했으나, 그 이후로는 조금씩 감소하여 2016년 현재는 247만 9천 두이다(도표 1 참조).

이 그래프는 일본의 **육용우(고기용 소) 사육 두수와 사육 농가 수(단위: 천)**의 장기 추이를 보여줍니다.

그래프 해설

- 검은 선(飼養頭数, 사육 두수):

- 1950년 약 220만 두에서 시작해, 1990년대 중반 약 300만 두로 정점을 찍은 뒤, 이후 완만하게 감소해 2016년에는 약 250만 두 수준으로 나타납니다.

- 전반적으로 1950년대~1990년대 중반까지는 꾸준히 증가, 이후 완만한 감소세입니다.

- 회색 선(飼養戸数, 사육 농가 수):

- 1950년대 약 200만 농가에서 시작해, 이후 급격히 감소하여 2016년에는 약 5만 농가 미만으로 줄어듭니다.

- 특히 1960~1980년대에 빠르게 감소, 이후에도 꾸준히 감소세를 보입니다.

요약

- 사육 두수는 전후(1950년대)부터 1990년대 중반까지 증가한 뒤, 최근에는 감소세로 전환

- 사육 농가 수는 1950년대 이후 지속적으로 급감, 대규모화·집약화가 진행됨

- 1농가당 사육 두수는 크게 증가(1950년 1.1두 → 2016년 47.8두4)

이 그래프는 일본 육용우 산업이 소수 대규모 농가 중심으로 구조가 변화해왔음을 보여줍니다.

이렇게 보면, 육용우의 사육 두수는 그다지 극적으로 증가하지 않은 것처럼 보인다.

그러나 여기서 두 가지 점에 주의할 필요가 있다.

첫째, 1950년 시점에서는, 정확히 말하면 ‘육용우’는 거의 존재하지 않았다는 점이다.

그렇다면 무엇이 쇠고기를 공급하고 있었냐 하면, ‘역육용우(役肉用牛, 일과 고기 겸용 소)’였다.

즉, 소는 주로 논밭을 갈기 위한 노동력으로 사용되었고, 노동에 더 이상 적합하지 않게 되었을 때 고기로 활용되었다.

실제로 1950년경부터 육용우의 비육(고기 생산을 위한 사육)도 시작되었지만, 전국육용우협회에 따르면 1956년까지는 역축적(노동용) 사육의 보급·확대기였고, 1956년부터 1967년까지가 역축적 사육에서 육축적(고기용) 사육으로의 이행기로 여겨진다.

둘째, 분명히 육용우의 사육 두수는 그다지 극적으로 늘지 않았다.

그러나 육용우의 사육 농가 수는 극적으로 줄었다.

1950년에 역육용우의 사육 농가 수는 198만 6천 호였으나, 1994년에는 18만 4천 호로 줄었고, 2016년에는 5만 2천 호에 불과하다.

이것이 의미하는 바는, 한 농가당 사육 두수가 급격히 증가했다는 것이다(도표 2 참조).

이 그래프는 일본의 육용우(고기용 소) 한 농가당 사육 두수의 연도별 변화를 보여줍니다.

그래프 해설

- 1950년: 한 농가당 평균 1.1두

- 1994년: 16.1두

- 2016년: 47.8두

그래프는 1950년부터 2016년까지 꾸준한 증가세를 보이며, 특히 1970년대 이후 가파르게 상승하고 있습니다.

즉, 소 사육 농가 수는 급격히 줄었지만, 남은 농가의 규모는 대형화·집약화되어 한 농가당 사육하는 소의 수가 크게 늘어났음을 의미합니다

요약

- 1950년대: 소규모 분산 사육(농가당 1~2두)

- 1990년대 중반: 농가당 16두 이상

- 2016년: 농가당 약 48두로 대규모화

- 의미: 일본 육용우 산업이 소수 대규모 농가 중심의 집약적 구조로 변화했음을 보여줍니다.

이 변화는 일본 공장식 축산(집약적 축산) 발전의 대표적 특징입니다

1950년에 한 농가당 사육 두수는 1.1두였다. 이것이 1994년에는 16.1두로, 2016년에는 47.8두로 증가했다. 이것이 바로 공장식 축산이 ‘집약적 축산’이라고도 불리는 이유다.

앞서 언급한 내용을 바탕으로, 1950년경의 역육용우 사육에 대해 다음 세 가지를 말할 수 있을 것 같다.

첫째, 역육용우를 사육하던 농가 사람들은 자신이 기르는 소 한 마리 한 마리의 개성을 파악할 수 있었다. 소 역시 자신을 기르는 농가의 사람 한 명 한 명을 인식할 수 있었다. 농가와 소의 관계는 그런 개별적이고 친밀한 관계였다.

둘째, 역육용우는 논밭을 갈 수 있을 정도로 건강하게 관리되었다.

셋째, 역육용우는 적어도 노동에 쓸 수 없게 될 때까지는 살아남을 수 있었다. 이것이 공장식 축산 이전의 축산 모습이다.

여기서 공장식 축산이 어떻게 발전해 왔는지, 그 역사적 과정을 따라가 보자.

우선 1952년에 ‘유축농가 창설 요강’이 결정되어, 소 등 가축을 기르는 농가를 늘리는 것이 목표가 되었다. 그 결과, 역육용우 사육 농가 수는 계속 증가해 1956년에 231만 9천 호로 최고치를 기록했다. 이때 목표로 했던 유축농가의 모습은 다음과 같다. 소로 논밭을 갈고, 농업 부산물인 풀 등을 사료로 활용해 소를 기르며, 소가 내는 퇴비로 토지를 비옥하게 하고, 마지막에는 소가 노동에 더 이상 쓸모없어지면 식용으로 활용하는 것—즉, 농업과 축산을 유기적으로 결합한 농가 경영이었다.

따라서 한 농가당 사육 두수는 여전히 적었고, 1956년에도 1.2두에 불과했다.

참고로, 당시 역육용우가 몇 살에 도축되었는지 명확하지 않지만, 추산을 시도해보자.

앞서 언급했듯, 1950년 역육용우 사육 두수는 225만 2천 두였다. 같은 해 젖소 사육 두수는 19만 8천 두였다. 젖소도 마찬가지로, 젖소로서의 역할이 끝나면 식용으로 이용되었으므로, 두 수를 합치면 245만 두가 된다.

이에 비해, 같은 해 도축 두수는 성우 42만 8천 두, 송아지 4만 두로, 합계 46만 8천 두였다. 역육용우와 젖소의 도축 연령 차이를 무시하고 단순 계산하면, 245만 두 ÷ 46만 8천 두 = 평균 5.2세에 도축된다는 결과가 나온다.

현재의 육용우는 2년 반 만에 도축되므로, 그때에 비해 훨씬 오래 살았던 셈이다.

하지만 1956년에 사육 농가 수가 최고에 달했다는 것은, 그 다음 해인 1957년부터 감소세로 전환했다는 뜻이기도 하다.

그 이유는 어렵지 않게 짐작할 수 있는데, 동력 경운기(트랙터) 보급이 시작됐기 때문이다.

구체적으로 1955년 경운기 보급 대수는 8만 9천 대였으나, 1960년에는 51만 3천 대, 1967년에는 307만 9천 대로 급증했다.

이와 함께 역육용우 사육 농가 수도 줄어들었다.

즉, 1960년에는 203만 1천 호, 1967년에는 106만 6천 호가 되었다.

1956년의 사육 농가 수와 비교하면, 1967년에는 불과 46%로, 11년 만에 절반 이하로 감소한 것이다.

이 시기는 더 이상 역축적 사육의 보급·확대기가 아니었다.

육용우 사육 농가 수가 줄어든 자연스러운 결과는 사육 두수의 감소이다.

사육 농가 수가 최고였던 1956년에는 사육 두수도 쇼와(昭和) 시대 중 최고치인 271만 9천 두였다.

그 후 점점 줄어들어 1967년에는 전후 최저치인 155만 1천 두가 된다.

다만, 사육 두수의 감소 폭은 농가 수 감소만큼 크지 않아서, 1967년의 한 농가당 사육 두수는 1.5두가 된다.

사육 두수가 줄었으니 당연히 도축 두수도 감소한다.

사육 두수가 많았던 1956년의 도축 두수는 87만 2천 두(성우 68만 1천 두, 송아지 19만 2천 두)였다.

이것이 11년 뒤인 1967년에는 75만 2천 두(성우 60만 2천 두, 송아지 15만 두)로 줄었다.

이 수치는 1958년 이후로는 최저치다.

그럼에도 사육 두수 감소에 비해 도축 두수는 그다지 줄지 않았다.

1956년~1967년 사이 사육 두수는 57%로 감소했지만, 도축 두수는 86%로밖에 줄지 않았다.

그 이유는, 1956년 당시 도축 두수에서 육용우가 차지하는 비율이 40%에 불과했으나, 1967년에는 역육용우가 매우 적어졌기 때문으로 생각된다.

즉, 소가 단명해졌거나, 회전이 빨라졌다고 할 수 있다.

앞서 언급한 대로, 1956~1967년 사이 역육용우의 사육 농가 수, 사육 두수, 도축 두수 모두 감소했다.

그럼에도 불구하고, 지육(枝肉) 생산량은 오히려 증가했다.

1956년의 지육 생산량은 13만 9천 톤(성우 13만 1천 톤, 송아지 8천 톤)이었다.

이것이 1964년에는 22만 4천 톤(성우 21만 4천 톤, 송아지 9천 톤)으로 증가했다가, 이후 다소 감소해 1967년에는 15만 8천 톤(성우 15만 4천 톤, 송아지 4천 톤)이 된다.

참고로, 쇠고기 수입이 늘어나기 시작한 것은 1965년부터다.

다음으로 오는 것이 1967년부터의 육축적(고기용) 사육의 전개기다. 이를 ‘근대화’ 시대라 불러도 좋다.

다만 거슬러 올라가면, 1961년 농업기본법부터 근대화가 이미 시작되고 있었다.

그렇다면 그 근대화가 어떻게 전개되었는가.

육용우 사육 농가 수는 1967년부터—정확히는 1956년부터—2016년까지 계속 줄어들고 있다.

반면, 사육 두수는 1967년부터 기본적으로 계속 증가해, 앞서 언급한 대로 1994년에 최고치를 기록했고, 이후 2010년까지는 대체로 고수준을 유지하다가, 그 후에는 약간 감소하고 있다.

1994년 이후 사육 두수는 정체 혹은 감소 추세임에도 불구하고, 농가 수가 줄고 있기 때문에 한 농가당 사육 두수는 꾸준히 증가해왔다.

구체적으로, 한 농가당 사육 두수는 1967년 1.5두, 1970년 2.0두, 1978년 5.1두, 1988년 10.2두, 1997년 20.0두, 2005년 30.7두, 2012년 41.8두, 2016년 47.8두가 된다.

과거에는 역육용우가 한 농가에 1~2두 정도 사육되는 방식이었다.

그러나 이것이 3두, 5두로 늘어나게 된다.

그렇다면 소에게 먹일 사료는 어떻게 조달하는가?

일본 농가 대부분은 많은 소에게 먹일 사료를 재배할 만큼 넓은 토지를 가지고 있지 않다.

이 문제를 해결한 것이 사료의 수입이다.

사료 자급률은 1965년에 55%였으나, 1987년에는 26%까지 떨어졌다.

이는 대체로 육용우 사육 두수가 증가한 시기와 겹친다.

특히 농후사료(곡물 등)의 자급률은 1985년 이후 정확한 통계에 따르면 약 10%에 불과하다.

이렇게 해서 육용우 사육은 토지에 기반한 축산이 아니라, 가공형 축산으로 발전해 왔다.

즉, 사료를 수입해, 그 수입 사료를 소에게 먹여 고기를 생산하는 것이다.

따라서 기본적으로 토지는 거의 필요하지 않다.

앞서 언급한 대로, 2016년 육용우 사육 두수는 247만 9천 두였다.

그 중 방목되는 소는 9만 2천 두에 불과하다.

따라서 방목률은 3.7%이다.

나머지 96.3%의 육용우는 기본적으로 축사에서 사육된다.

이 시점에서 육용우 사육의 근대화에 대해 두 가지를 확인할 수 있다.

첫째, 앞서 언급한 대로 농가 수가 급감했다.

대부분의 농가는 육용우를 사육하지 않게 되었고, 반면 일부 농가는 육용우 사육에 특화하여 사육 두수를 늘렸다.

이러한 전문화와 규모 확대에 따른 생산성 향상이 바로 농업기본법이 목표로 한 것이다.

둘째, 소 역시 역육용우에서 고기 생산 전용 소로 변화했다.

그 결과, 육용우의 존재 이유 또는 사육 이유는 오직 고기 생산이라는 하나의 목적에 종속(또는 축소)되었다.

육용우의 존재의 다른 측면이 등한시되는 결과가 된다. 예를 들어, 행동의 자유가 박탈되는 것이 그 대표적인 예다.

그렇다면 한 농가당 47.8두와 같은 대규모 사육이 어떻게 가능해졌는지 좀 더 자세히 살펴보자. 육용우 사육은 크게 비육우(살을 찌워 출하하는 소) 사육과 번식우(새끼를 낳는 암소) 사육으로 나뉜다. 이 중에서도 비육우 사육의 평균적인 모습을 보면, 개별 경영 농가는 평균 103.2두의 비육우를 사육하며, 이에 투입되는 전업 농업 종사자 수는 1.48명이다. 즉, 1인당 약 70두를 담당하는 셈이다. 조직 경영의 경우 번식우 60두, 비육우 938두, 합계 998두를 전업 환산 7.32명으로 사육하고 있어, 1인당 약 136두를 담당한다. 이처럼 다두 사육이 가능해진 핵심은 기계화와 자동화다.

아마도 가장 힘든 작업은 분뇨 처리일 것이다. 이를 위해 1960년대부터 세 가지 방식이 도입되었다. 첫째, 정기적으로 기계로 분뇨를 강제로 축사 밖으로 배출하는 방식. 둘째, 스톨(개별 칸막이) 축사에서 소의 뒷부분 아래에 분뇨구를 설치해 분뇨가 자연스럽게 흘러나가게 하는 방식. 셋째, 군사육(여러 마리 함께 사육) 시 바닥 전체를 슬래트(격자) 구조로 만들어 분뇨가 자동으로 바닥 아래로 떨어지게 하는 방식이다456.

기계화·자동화와 직접 관련은 없지만, 축사 구조의 변화도 언급할 필요가 있다. 원래는 소를 단칸방(개별 칸막이) 축사에서 사육했으나, 이후 스톨(묶음) 축사와 군사육 축사가 개발되었다. 스톨 축사는 소를 반개인실 형태로 고정해 관리하는 방식으로, 소는 일정한 위치에 묶여 행동의 자유가 없다. 단칸방 축사에 비해 소 한 마리당 필요한 면적이 약 절반으로 줄어든다. 군사육 축사는 여러 마리가 함께 있는 방(우리)이 기숙사처럼 늘어서 있는 구조로, 이 역시 단칸방에 비해 한 마리당 면적이 크게 줄어든다7818.

이렇게 소가 더 이상 역육용우가 아니고, 스톨이나 군사육 축사에서 사육되면 대부분의 육용우는 운동 부족에 시달리게 된다. 그 결과, 발굽 손질(깎기)이 필요해지고, 군사육 축사에서는 좁은 공간에 많은 소가 몰려 있으므로 싸움을 막기 위해 뿔을 제거(제각)해야 한다. 수소의 거세도 부분적으로 소끼리의 싸움을 막기 위한 목적이 있다.

다음으로 급이(먹이 주기) 방식에 대해 살펴보면, 예전에는 각 소마다 개별 통을 썼지만, 이후에는 ‘연속 사료통’이라는 긴 사료통을 사용하게 되었고, 이어서 ‘셀프 피더’라 불리는 단순 자동급이기, 전자키를 이용한 개체별 급이기, 사료창고에서 컨베이어로 자동 급이하는 시스템 등이 개발되었다11. 송아지에게는 1990년대부터 자동 포유장치(포유 로봇)도 도입되었는데, 이는 노동력 절감뿐 아니라 조기 이유(젖 떼기)로 어미소의 번식 회복을 빠르게 하기 위한 목적도 있다12.

이상에서는 시설·기계 기술을 살펴보았지만, 소 자체의 개량과 사료 개선도 큰 영향을 미쳤다. 품종 개량 관련 기술로는 1950년대에 이미 인공수정이 보급되었고, 1980년대에는 수정란 이식, 1990년대에는 체외수정이 실용화되었다1520. 사료 개선 측면에서는 대두박, 보리, 옥수수 등 농후사료의 비율이 높아져, 현재 비육우는 사료의 약 90%가 농후사료다1914.

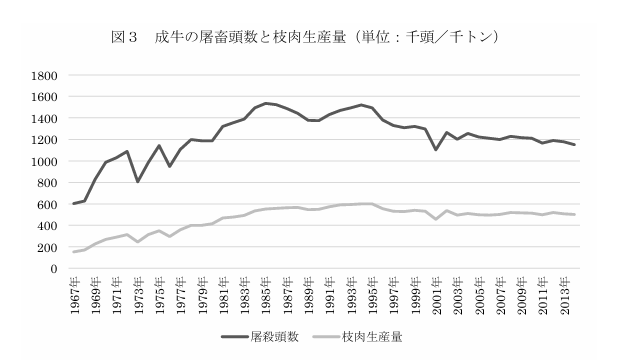

이러한 개량과 개선의 결과, 1967년 성우 도축 두수는 60만 2천두, 그 지육 생산량은 15만 4천 톤이었다(도표 3 참조).

이 그래프는 일본의 **성우(다 자란 소) 도축 두수(검은 선, 단위: 천 두)**와 **지육(枝肉) 생산량(회색 선, 단위: 천 톤)**의 연도별 변화를 나타냅니다.

그래프 해설

- 도축 두수(검은 선):

- 1967년 약 600천 두(60만 두)에서 시작해 1980~1990년대 중반 1400천 두(140만 두) 전후로 정점을 찍고, 이후 완만하게 감소해 2013년에는 약 1200천 두(120만 두) 수준입니다.

- 1980년대~1990년대 초에 가장 높은 값을 기록하고, 이후 점진적으로 감소세입니다.

- 지육 생산량(회색 선):

- 1967년 약 150천 톤에서 시작해, 2013년에는 약 400천 톤까지 꾸준히 증가합니다.

- 도축 두수와 달리, 생산량은 장기적으로 상승 추세를 보입니다.

의미 및 시사점

- **도축 두수는 1980~1990년대 정점 이후 감소세**이나,

- 지육 생산량은 지속적으로 증가

→ 이는 한 마리당 고기 생산성이 크게 향상되었음을 의미합니다(품종 개량, 사료 개선, 집약적 사육 등 기술 발전의 결과).

요약:

일본의 성우 도축 두수는 1980~90년대 정점을 찍고 감소하는 반면, 지육 생산량은 꾸준히 증가해, 한 마리당 생산성(고기 양)이 크게 높아졌음을 보여주는 그래프입니다.

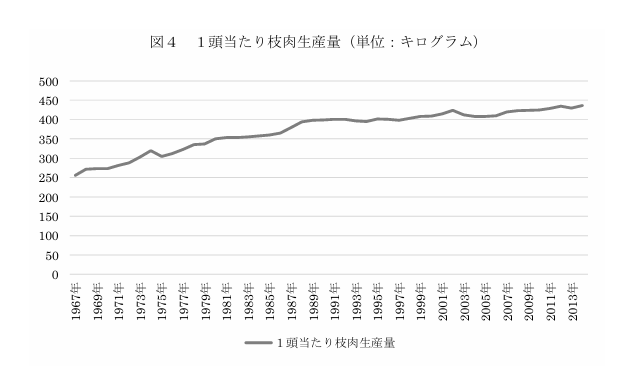

따라서, 1두당 지육(枝肉) 생산량은 256kg이었다(다음 페이지 도표 4 참조).

10년 후인 1977년에는, 성우 도축 두수가 110만 7천 두, 지육 생산량은 35만 8천 톤이었다.

따라서 1두당 지육 생산량은 323kg이 되었다.

또 10년 후인 1987년에는, 성우 도축 두수 148만 6천 두, 지육 생산량 56만 3천 톤으로, 1두당 379kg이 되었다.

또 10년 후인 1997년에는, 성우 도축 두수 133만 두, 지육 생산량 53만 톤으로, 1두당 398kg이 되었다.

또 10년 후인 2007년에는, 성우 도축 두수 120만 두, 지육 생산량 50만 3천 톤으로, 1두당 419kg이 되었다.

그리고 최근인 2014년에는, 성우 도축 두수 115만 두, 지육 생산량 50만 1천 톤이 되어, 1두당 436kg이 되었다.

1967년의 1두당 지육 생산량과 비교하면, 2014년의 1두당 지육 생산량은 72% 증가라는 현저한 신장을 보이고 있다.

이 그래프는 일본의 **1두당 소(성우) 지육(枝肉) 생산량(단위: kg)**의 연도별 변화를 나타냅니다.

그래프 해설

- X축: 1967년부터 2013년까지의 연도

- Y축: 1두당 지육 생산량(kg), 0~500kg 범위

- 그래프 내용:

- 1967년 약 250kg에서 시작해, 꾸준히 증가하여 2013년에는 약 430kg에 도달

- 10년 단위로 보면,

- 1967년: 약 256kg

- 1977년: 약 323kg

- 1987년: 약 379kg

- 1997년: 약 398kg

- 2007년: 약 419kg

- 2013~2014년: 약 436kg

의미 및 시사점

- 1두당 지육 생산량이 1967년 대비 2014년 약 72% 증가

- 품종 개량, 사료 개선, 사육 기술 발달 등으로 한 마리당 고기 생산성이 크게 향상됨

- 일본 소고기 산업이 집약적·효율적 생산 체계로 변화했음을 보여줌

요약:

일본의 소 한 마리당 고기 생산량(지육 중량)은 50여 년간 꾸준히 증가해, 1967년 256kg에서 2014년 436kg로 약 72% 늘었습니다.

이는 축산 기술·품종·사료의 발전에 따른 생산성 향상의 대표적 지표입니다

이 현상(1두당 지육 생산량의 증가)에는 출하 시 체중의 증가가 배경에 있으며, 이는 부분적으로 비육(살찌우기) 기간의 장기화에 의해 가능해진 것이다.

구체적으로, 1965년에는 월령 20개월에 출하하며, 출하 시 체중은 450kg이었다.

그것이 1985년에는 월령 29개월에 출하하며, 출하 시 체중은 640kg이 되었다.

다만, 그 이후로는 비육 기간(출하 월령)은 변하지 않고, 출하 시 체중만 증가하고 있다.

2015년 현재에도 월령 29개월에 출하하지만, 출하 시 체중은 769kg에 이르고 있다.

즉, 1960~80년대에는 출하 월령(비육 기간) 자체가 길어지며 체중이 늘었고, 1990년대 이후에는 같은 기간 동안 더 크게 키워서 출하하는 방향으로 변화한 것입니다.

'축산과 식육산업의 역사 인문학' 카테고리의 다른 글

| 「工場式畜産の発展」(공장식 축산의 발전) 돼지 (0) | 2025.05.22 |

|---|---|

| 「工場式畜産の発展」(공장식 축산의 발전) 젖소 (0) | 2025.05.22 |

| 폴란드 차이나, 듀록-저지, 체스터 화이트, 햄프셔 돼지 품종의 초기 역사 (1) | 2025.05.22 |

| 이탈리아 요리의 역사 (0) | 2025.05.19 |

| 이탈리아 육류 (0) | 2025.05.19 |